El Banfield que me contaron

.

Por Verónica S. Wiedrich | Junta de Estudios Históricos de Banfield

De tanto en tanto, la conciencia de nuestra propia finitud, terrible e inexorable, nos abofetea con una cachetada lúcida y nos envuelve en un remolino descontrolado que se detiene ávido, voraz, en un cuarto luminoso, un atardecer de otoño, con dos cajas abiertas y la cama desparramada  de fotos.

de fotos.

Y ahí, entre sonrisas y párpados húmedos, la nostalgia y la curiosidad nos invaden y nos congregan. Ponemos la pava al fuego y ya en el comedor la mesa se cubre de historias traídas por las voces de sus protagonistas o de sus testigos.

Es alrededor de esa mesa en que, tan irremediable como el fin, aparece el principio, el origen, la génesis: una familia, un barrio, unos amigos…

Las historias van y vienen, hechas de retazos de memoria, porque el Archivo Familiar de Recuerdos no conserva todo con idéntico detalle.

Hay historias fidelísimas (parece que lo estuviera viendo, lo recuerdo como si fuera ayer, aseguramos); otras más difusas, como envueltas en una neblina desdibujada por los años; y otras que tal vez sean apenas lo que Antonio Santa Ana llama “recuerdos implantados”: anécdotas familiares que nos repitieron hasta el hartazgo, de esas que nos hacen sonrojar de vergüenza o reír por el ridículo, pero que no recordamos haber vivido, excepto por lo que nos contaron los demás.

Y fue así que una tarde, la pava sobre la hornalla y la mesa vestida con un mantel de fotos viejas, supe que…

Corrían los años… No, no corrían. Caminaban mansamente los años ´50, cuando el adoquinado (que siempre llamaremos empedrado) aún no era tan transitado y la calle, como una dócil doncella, se dejaba tomar para jugar a la pelota… En la esquina de Maipú y Pueyrredón, junto a la vidriera de la zapatería Pascale, se daba cita un grupo de amigos.

Una barra de muchachos que ya habían dejado atrás los pantalones cortos,  y que ganaban la calle como bastión donde fortalecían la amistad, aprendían más vicios que virtudes, planificaban sus vidas (que serían perfectas) y se hacían los galanes con las chicas.

y que ganaban la calle como bastión donde fortalecían la amistad, aprendían más vicios que virtudes, planificaban sus vidas (que serían perfectas) y se hacían los galanes con las chicas.

Eduardo “Dito” Rato, Carlitos y José Vizcaya, “Heri” Ardizzone, Norberto (el dandi de Banfield), “Pirucho” Martín, “Toto” Rodríguez, soñaban y jugaban a la pelota en la cuadra de la Iglesia, barra a la que en ocasiones se sumaban Caracciolo y los hermanos Cabrejas.

Cada domingo, cinco de ellos tomaban su vermucito impostergable en ese ícono que fue el Bar El Sol, pero esta cronista se reservará el secreto de sus nombres. Los muchachos jugaban y soñaban en esa esquina de ese barrio de Banfield que los vio abrirse a la vida y convertirse en hombres. Esa esquina iniciática que los escuchó hablar de amor por primera vez y arrojar su primera colilla.

Una cuadra más allá, en Cochabamba y Pueyrredón, estaba el bar de billares de Walter Gómez y Eduardo Silvera (a quien siempre llamaremos Silveira), que fueron socios hasta que este último fue desvinculado por… Aquí los recuerdos se borronean…

¿O acaso no fue en ese barrio de Banfield donde nacieron, anónimos, un goleador, un contador, un ingeniero, un doctor, un adonis, un…? Cada barrio gesta sus celebridades, como cada zaguán, su beso robado.

Pero lo importante es que en la puerta del bar, que en sus primeros tiempos fue también almacén, se juntaban a pasar el rato los hermanos más grandes: Jorge Vizcaya, los Barba, el menor de los cuales supo tocar en la orquesta -y me pongo de pie- del maestro Mariano Mores; Jorge Rato y algunos más.

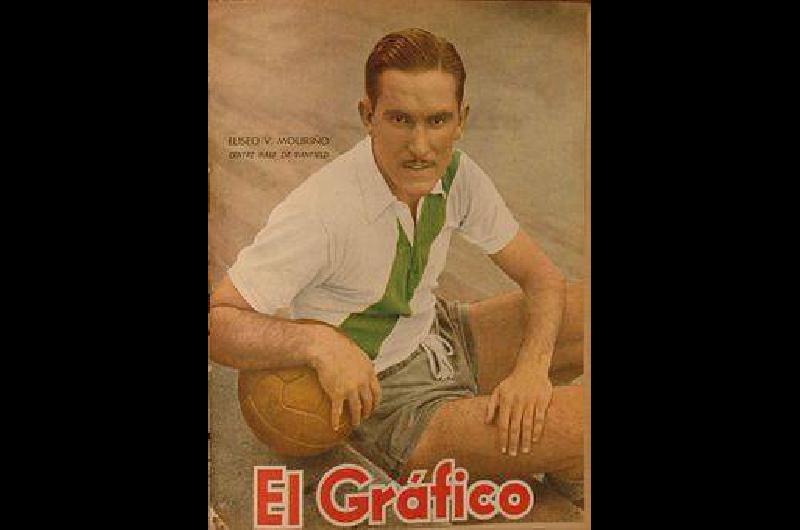

Una tarde jugaban un picadito en medio de la calle, cuando uno de ellos pateó con fuerza, sin advertir la presencia de un vecino que se aproximaba por la vereda. La pelota se disparó como lanzada por el inmortal Eliseo Mouriño y voló rasante sobre la mejilla izquierda de este buen hombre, quien al instante comenzó a protestar en un derroche de gestos y palabras.

─Bueno, disculpe, no es para tanto, que al final ni lo tocamos─ se defendió el inculpado.

─No me habrán tocado, pero ¿dónde está mi pipa?

El tremendo pelotazo había alcanzado a volar la pipa del caminante sin siquiera rozarlo. ¡Un prodigio de jugada, una precisión milimétrica para ese pase trunco, pero prometedor! ¡Un crack en potencia! ¿O acaso no es en la calle donde nacen las glorias?

La mesa se llena de anécdotas mientras el mate sigue su rueda y el plato con bizcochitos pide refuerzos. Yo quiero saber los nombres de cada uno de esos héroes de fotografía sepia, saber qué ha hecho la vida con ellos. Los recuerdos ajenos me transportan a mi origen, a la gesta transatlántica de mis bisabuelos, a los sueños de sus hijos, a la niñez de mis padres. Las anécdotas que gritan esas fotos retumban con insistencia: ¿O acaso no es en la calle donde nacen las glorias?

¿O acaso no fue en ese barrio de Banfield donde nacieron, anónimos, un goleador, un contador, un ingeniero, un doctor, un adonis, un…? Cada barrio gesta sus celebridades, como cada zaguán, su beso robado.

Cada esquina cobija a sus protagonistas y Banfield los criaba con pasión. Con pasión, aunque los muchachos celebraran la Navidad armando bombas con una chapita de gaseosa llena de pólvora que hacían estallar tirándole un adoquín encima. Aunque en Carnaval las tías animaran el juego arrojando baldazos de agua a los novios de sus sobrinas desde la terraza.

Aunque en verano los impíos de pantalones cortos cazaran pajaritos en el Monte Correa… O quizá sea justamente por eso, por todas las anécdotas que florecieron en su suelo, que Banfield los acogía y celebraba. ¡Seguro! ¡Seguro… por todo eso!

&n